Les fondements fragiles de la forme scolaire

Les premières limites de la forme scolaire concernent ses fondements. Ses objectifs de maintien de la structure sociale pyramidale et de participation au bon fonctionnement du libéralisme s’opposent aux valeurs humanistes mises en avant dans les discours politiques et correspondant aux attentes d’un public majoritaire. Ce dernier aspire à une réelle démocratisation de l’éducation plutôt qu’à un système scolaire élitiste (d'après le sondage Ifop pour la Fondation Jean-Jaurès (2023), le Baromètre politique Ipsos-La Tribune (2024) et l’étude de l'OCDE sur les inégalités éducatives (2022).

La forme scolaire ne vise pas la démmocratisation de l'éducation

En désignant ses politiques éducatives de massification comme des politiques de démocratisation, l’Etat entretient une double confusion. D’abord, il laisse penser que l’augmentation des inégalités sociales n’est pas liée à un manque de volonté politique. Il se dédouane ainsi de la responsabilité de l’échec de l’égalité des chances, alors même que les politiques mises en place, comme nous l’avons vu, en sont la cause: la massification ne remplace pas la démocratisation, mais entraîne une évolution des formes de sélection.

Ensuite, il conduit à associer cette valeur d’éducation pour tous à la forme scolaire. Cette idée, désormais fort ancrée dans l’esprit des Français, est doublement fausse. D’une part, car la forme scolaire a un objectif contraire à celui de l’égalité des chances, comme nous l’avons expliqué. D’autre part, car la forme scolaire est loin d’avoir le monopole de cette noble ambition. En effet, celle-ci ne date pas du XIXe siècle et s’est matérialisée autrement qu’à travers l’école.

Pour citer un exemple de réelle démocratisation de l’éducation dans l’histoire, prenons le cas de l’avènement de l’Islam lors de la révélation du Coran au VIIe siècle. En effet, comme l’explique Safwan Ebaji dans sa thèse publiée en 2016, la valeur de la science dans l’Islam a joué un rôle immense dans le développement des sciences et de l’accès à celles-ci. L’exhortation de Dieu dans le coran à s’instruire a poussé les musulmans à la recherche du savoir dans une posture de dévotion et d’humilité, transcendant toute classe sociale. Les étudiants comme les savants étaient souvent très pauvres et prêts à parcourir le monde pour combattre l'ignorance. Le fait que le savoir soit un honneur dans l'islam se répercuta sur la situation des élèves. Aux premières heures de l'islam, toutes les facilités leur étaient accordées dans le monde islamique pour s'instruire: l'enseignement était gratuit, ils recevaient en plus des bourses, d'énormes biens étaient mobilisés selon le système de Waqf ( وقف)(biens de mainmorte) pour leur entretien, et des chambres étaient aménagées pour leur éviter un loyer. Même à présent la mosquée Al-Azhar conserve ses annexes, où continuent d'habiter les étudiants déshérités.

Cet exemple démontre l’importance d’un système sociétal moralement juste pour mettre en oeuvre des moyens concrets favorisant la démocratisation de l’éducation. On comprend dès lors l’importance de s’émanciper du capitalisme pour tendre vers une société plus égalitaire, et donc un système éducatif ayant réellement pour ambition d’offrir à tous une éducation de qualité.

La forme scolaire ne vise pas l'émanciation par le savoir

Toujours dans cette optique de participer au fonctionnement de l’économie libérale, la forme scolaire a pour objectif la nationalisation du contenu. Cette ambition est elle aussi questionnée, car elle présente un risque de propagande. Elle permet en effet au gouvernement d'exercer un contrôle direct sur ce qui est enseigné aux élèves. En centralisant la production et la diffusion des connaissances, l’État peut imposer des récits historiques, des valeurs et des idéologies spécifiques qui servent ses intérêts politiques et culturels. Cela conduit à une vision du monde biaisée et limite la diversité des perspectives auxquelles les élèves sont exposés, entravant ainsi leur capacité à développer une pensée critique et indépendante.

Ivan Illich, dans ses écrits sur l'éducation (1971), critique vivement les systèmes éducatifs institutionnalisés, qu'il accuse de perpétuer les inégalités sociales et d'endoctriner les individus. Illich prône un modèle d'apprentissage plus libre et décentralisé, où l'éducation est accessible à tous de manière autodirigée, sans l'intervention coercitive de l'État. Selon lui, un système éducatif indépendant permettrait aux individus de développer leurs compétences et connaissances de manière autonome, en favorisant un environnement d'apprentissage diversifié et non monopolistique. En d'autres termes, Illich estime que pour éviter la propagande et promouvoir une éducation véritablement émancipatrice, il est crucial de désétatiser l'éducation et de permettre à diverses sources et méthodes pédagogiques de prospérer.

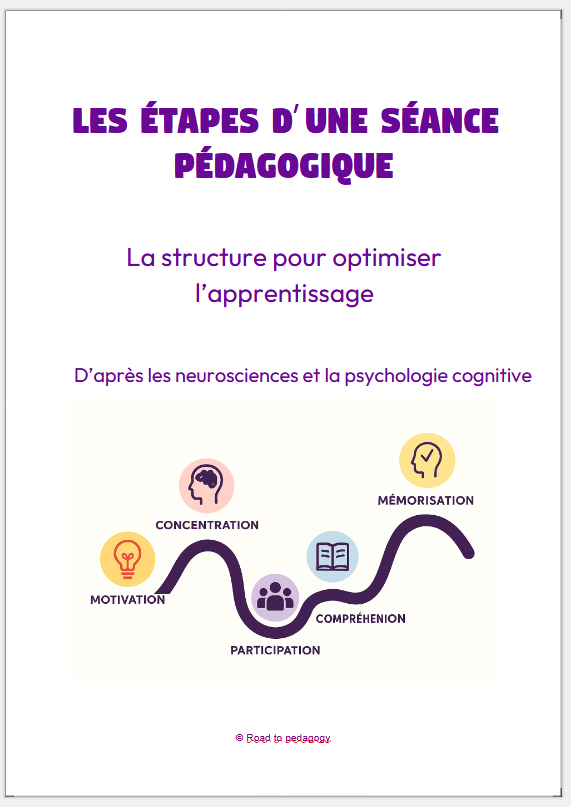

La forme scolaire ne vise pas l'efficience pédagogique

Enfin, l’école n’a pas pour objectif d’enseigner de manière efficiente pour que les élèves puissent développer des connaissances et des compétences de manière sensée et durable. La médiocrité de ses méthodes pédagogiques est largement dénoncée (selon le sondage IFOP pour la Fondation Jean-Jaurès et VersLeHaut (2023), l’étude de l'OCDE sur l'éducation (2022) et l’enquête Digiforma (2023).

L’absence d’un objectif purement pédagogique pose un double problème.

Premièrement, elle échoue à une valeur humaniste fondamentale concernant le droit à l’éducation, pourtant prônée dans les discours: l’accès à l’école est inutile si l’on n’y apprend rien.

Deuxièmement, elle place la France en mauvaise position à l’échelle internationale (PISA). La qualité de l'éducation est pourtant déterminante pour la souveraineté d'un pays car elle conditionne sa capacité à former des citoyens compétents, innovants et capables de s'adapter aux défis contemporains. En conséquence, une éducation de haute qualité est essentielle pour maintenir la compétitivité internationale, attirer des investissements et assurer un développement économique durable. Cela fait de l'éducation un enjeu géopolitique crucial.